ワンガリ・マータイとは?もったいないを広めた活動家を紹介

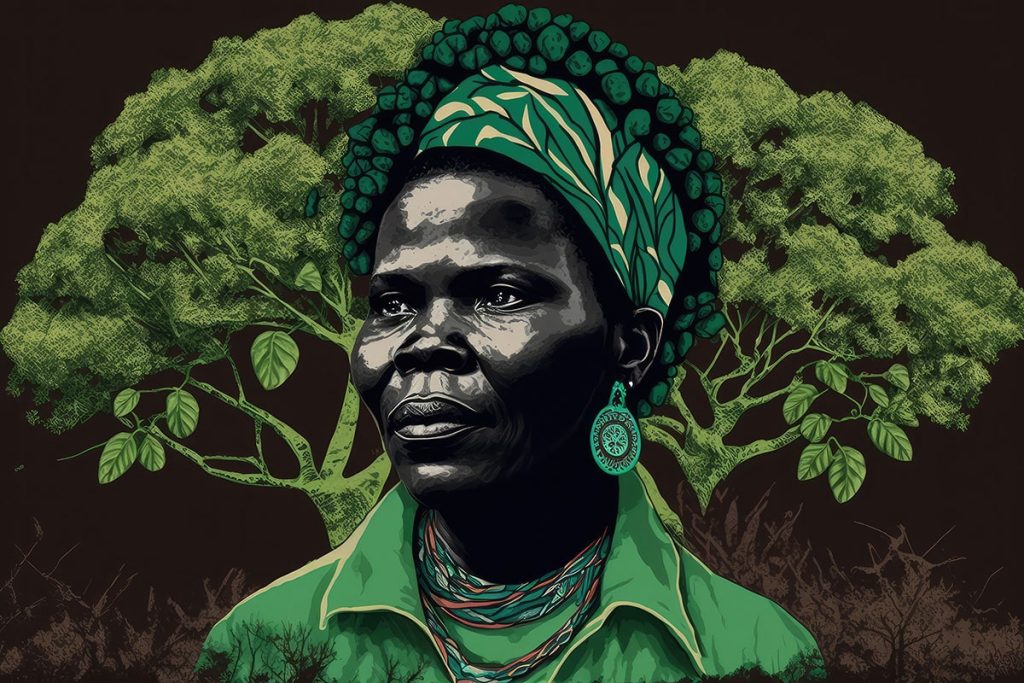

ワンガリ・マータイさんはケニア出身の環境保護活動家で、アフリカ女性初のノーベル平和賞受賞者。そして、日本語の「MOTTAINAI」を世界に広げた人物として有名です。彼女の死後もその活動を継続する団体は多く、日本では彼女の人生を描いた伝記がいくつも発売されています。

今回は、そんな彼女の活動内容や日本で有名になったきかっけなどをご紹介。また、私たちの周りにある「もったいない」ものの具体例も挙げていますので、参考にしてください。

ワンガリ・マータイとは?もったいないを世界に

ワンガリ・マータイさんの活動内容や受賞歴、また日本語の「MOTTAINAI」を環境保護の共通語として世界に発信したきっかけなどをご紹介します。

ケニアで生まれ植林活動を行う

1940年4月、ワンガリ・マータイさんはケニア中部の農家の娘として誕生します。当時のアフリカでは男尊女卑の思想が強く、女性の教育は不要と考えられていました。しかし彼女は、兄が両親を説得してくれたことで通学でき、アメリカ・ドイツへの留学を経て1971年にナイロビ大学で博士号を取得。ナイロビ大学初の女性教授に就任します。

ワンガリ・マータイさんは、アメリカ留学中に人種差別を経験したことで人権運動に目覚め、また帰国後に森林破壊による砂漠化に苦しむ農村部の女性を目の当たりにしたことで、1977年に非政府組織(NGO)「グリーンベルト運動」を設立。開発による土壌浸食や砂漠化を防止するために植林活動を始めます。

この運動は環境保全(持続可能な開発の推進)だけでなく、植林を通じて農村部の女性に社会参加を呼び掛け、以下の実現を目的としました。

- 女性の地位向上

- 貧困撲滅

- 民主化促進

そのため、独裁政権下のケニアでは政権批判と見なされ、彼女は数度の逮捕・投獄を経験します。しかし、彼女は決してへこたれない精神を持ち、30年以上にわたり活動を続けます。彼女自身が7本の木を植えることで始まったこの活動は、アフリカ大陸全土に広がり、貧困に苦しむ女性を中心にのべ10万人が参加。今日までに約5,100万本もの植林に成功しました。

政治活動とノーベル平和賞

2002年、ワンガリ・マータイさんは国会議員に立候補し、圧倒的な支持のもと当選を果たします。その後の03年には環境副大臣を務め、ケニア・マジンジラ緑の党を設立し党代表に就任。05年には、アフリカ連合経済社会文化会議の初代議長に選出されます。

また2004年12月には、「グリーンベルト運動」による環境保護・民主化活動の功績が認められ、ノーベル平和賞を受賞。環境分野で、またアフリカ女性として初となるノーベル平和賞であったため、世界中で大きな話題となりました。ワンガリ・マータイさんは、他にもペトラ・ケリー環境賞(04年)など数多くの賞を受賞しています。

もったいないを世界に

ワンガリ・マータイさんが初来日した2005年2月、彼女は毎日新聞インタビューで「MOTTAINAI」という日本語に出会い、感銘を受けます。彼女は「MOTTAINAI」が、自身が長年取り組んできた3R(リサイクル・リユース・リデュース)を一言で表す世界唯一の言葉だと感じ、環境保護のための世界共通語にすることを提唱。グリーンベルト運動にもこの言葉を取り込んでいき、小泉首相との会談でこの言葉の素晴らしさを何度も話したり、国連女性地位委員会で出席者全員と「MOTTAINAI」を唱和したりという活動を進めます。

この出来事は日本でも大々的に報道され、多くの人々が「MOTTAINAI」をキーワードとしたキャンペーンに賛同。一般市民の募金や企業支援によって植林事業を開始するなど、様々な取り組みが行われました。その結果、「MOTTAINAI」は世界の共通語となっていったのです。

身近にある「もったいない」とは

持続可能な社会のためには、3Rが必要不可欠。ワンガリ・マータイさんが提唱した「MOTTAINAI」は、私たち一人一人が実践しなければいけない課題といえます。植林活動や募金と聞くと、気軽に参加できないと感じる方も多いでしょう。しかし、私たちの身近にも「もったいない」はたくさん存在しています。そこで、身近にある「もったいない」の具体例をご紹介します。

フードロス

フードロス(食品ロス)とは、本来なら食べられるにも関わらず消費せずに捨てられる食品のことで、日本のフードロスは年間約472万t(※)にのぼります。1人当たりに換算すると年間約38kgの食品を捨てていることになり、世界のなかでもフードロス上位国となっています。

(※)農林水産省「令和4年度食品ロス量(推計値)」より

全フードロスのうち約半分量(236万t)が家庭から出るロスと推定されており、私たち一人一人が気をつけるべき課題であることがわかります。私たちができるフードロス対策には、以下のような行動が挙げられます。

- 食べ残しを減らす

- 食べきれる分だけ買う

- 賞味(消費)期限を意識する

無駄な買い物

無駄な買い物をすることも、もったいない行動の1つです。結局使わなかったり、使い切れずに使用期限が切れたりするためです。ものを生産するには多くの資源やエネルギーを消費します。そのため、必要なものを必要な分だけ購入して長く使うことが環境的・経済的にエコであり、「もったいない」を防止する行動といえるのです。

日常的な買い物のなかで、特に環境に配慮した製品・サービスを選ぶ消費者を「グリーンコンシューマー」といいます。日常の消費活動を通して環境問題を解決する手助けをしたい方は、下記の記事を参考にしてみましょう。

・参考記事

使えるのに捨てられる不用品

まだ使えるのに捨ててしまうことは資源を無駄にするだけでなく、処分過程で二酸化炭素(CO2)を発生させる・海洋プラスチック問題を引き起こすなど、環境に様々な悪影響を及ぼします。

捨てる選択をする前に、以下のような行動ができないか考えて、3Rを実践してみましょう。

- 知人に譲る

- 寄付する

- フリマなどで売る

ワンガリ・マータイのようにもったいないを広めよう

2011年9月、ワンガリ・マータイさんは71歳でその生涯を終えました。しかし、彼女が始めた植林活動は現在でも多くの地域で続けられ、彼女の遺志は世界中の人々に受け継がれています。私たちも、身近な「もったいない」を減らす行動を積極的に実践していきたいですよね。

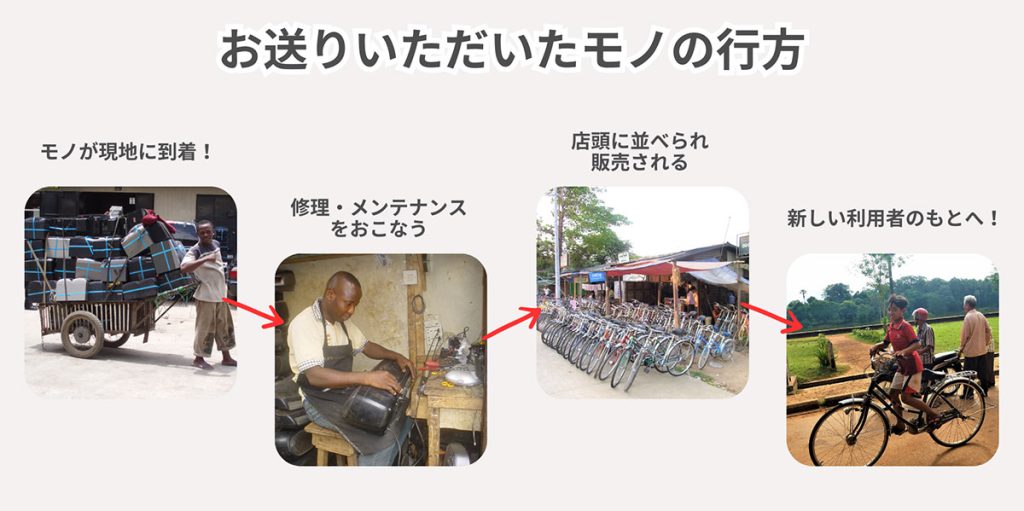

そんな「もったいない」の理念に賛同し、企業活動を行うのが不用品の寄付サービス「キフコレ」です。キフコレでは、寄付いただいた不用品を有効利用できるように修理して、主に途上国で販売・再利用する活動を行っています。

寄付いただいた品は、途上国の誰かによって大切に使われます。特に日本製のものは品質がよいため、海外では大変人気があり喜ばれています!

さらにキフコレに寄付いただいた不用品は3Rに役立つだけでなく、利用するたびに次のような4つの社会貢献につながります。

キフコレでは、寄付いただいた不用品を修理・販売することでゴミを減らし、障害者や途上国の雇用を創出する手助けを行っています。また、寄付品を販売することで得た売上を利用し、途上国に水浄化剤を寄付しています。

キフコレの利用法はとても簡単です。

✓申し込み・登録不要

✓寄付品の分別不要

✓専用キット不要

(まとめて手持ちの段ボールにつめるだけ)

✓廃棄代無料

(利用料金は送料のみ)

✓全国対応

で利用できるため、いつでも、手軽に利用することが可能。使用済みの調理器具・食器や、壊れた家電製品も送ることができます。

※寄付できるものについてはこちらからご確認ください。

私たちの身近にある、捨てるのにはもったいない不用品。そんな不用品で3Rを実践し、さらに途上国の方々に貢献できるのが「キフコレ」です。自分も何か「もったいない」を減らす活動をしたい!とお考えの方は、ぜひ一度利用してみてください。